26年度千葉県高等学校教育研究会数学部会秋季研究大会が,以下の開催要項にしたがって実施されました。(参加人数:100名)

1 主催 千葉県高等学校教育研究会数学部会

2 後援 千葉県教育委員会

3 期日 平成26年11月18日(火)

4 会場 千葉県立泉高等学校

5 日程

| | 受付(弁当注文) | 9:00~ 9:40 |

| | 開会・挨拶・諸連絡 | 9:45~10:05 |

| | 研究発表① | 10:10~10:40 |

| | 研究発表② | 10:40~11:10 |

| | 研究発表③ | 11:15~11:45 |

| | 公開授業(4限) | 11:50~12:40 |

| | 昼食・休憩 | 12:40~13:40 |

| | 研究発表④ | 13:40~14:10 |

| | 講演 | 14:20~15:50 |

| | 研究協議 | 16:00~16:20 |

| | 閉会 | 16:20 |

6 内容

(1)研究発表

①「平成26年度計算力テスト実施結果について」

(千葉県立安房高等学校 粕谷真由美先生)

- 研究の目的

- 計算力テストの出題方針

- 実施状況

- グループ別の得点

- 分野別正答率の比較

- 個別の得点による比較

- 一昨年度から新たに加えた問題について

- 意見・感想等

- 今後について

②「生徒が自ら学ぶ授業づくりについての研究-「協同的な学び」の導入を通じて-」

(千葉県立八千代西高等学校 須藤政史先生)

- 「協同的な学び」の提唱者紹介

- 「協同的な学び」とは

- 「協同的な学び」の具体的手法

- グループ学習の実践について

グループ学習の基本的なルール

扱う問題の難易度について

グループ学習中の生徒の様子

アンケート調査の実施(H24年10月)

グループメンバーの入れ替え

アンケート調査の実施(H25年3月)

グループ学習についての生徒の意見 - 「コの字型教室」での実践について

生徒の様子

アンケート調査の実施(H24年11月)

コの字型教室についての生徒の意見 - 「コの字型教室」と「グループ学習の使い分け」

- 「協同的な学び」実践校への視察

③「平成26年度大学の入試問題に関する研究-平成26年度千葉科学大学の入試問題を中心として-」

(千葉県立千葉東高等学校 吉澤純一郎先生)

- はじめに

- 研究の内容

- 研究対象の大学について

- 千葉科学大学の概要

- 平成27年度の入試方式について

- 問題に関する研究委員会の分析方法について

- 問題の実際と研究委員の分析

- 大学側との意見交換について

- 終わりに

④「教育課程アンケートについて」

(千葉県立千葉高等学校 荒武亜美先生)

- はじめに

- 数学は好きですか?

- 数学は得意ですか?

- 今回の学習指導要領による主な変更点

- 調査について

- 調査の集計結果および考察,今後の課題等

- 数学II・数学Bの履修状況

- 数学II・数学Bの単位数の適切度

- 数学II・数学Bの履修順序

- 数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学A,数学Bの指導内容

- おわりに

(2)講演

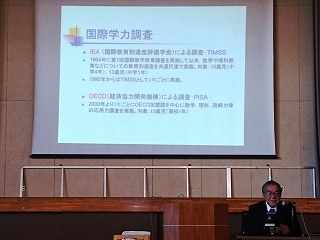

演題「国際調査からみたわが国の数学力~その見方,考え方~」

講師 東京理科大学理数教育センター客員教授・国立教育研究所名誉所員 澤田利夫先生

1 IEAによる国際教育調査- 最近の調査結果

- 中2数学成績の国際比較

- 国際数学教育調査成績

- 「数学が好き」の割合と得点

- 我が国の平均得点の変化

- 我が国の成績推移

- 好き嫌いと成績

2 OECDによるPISA調査

- 数学成績の経年変化/PISA主要国

- 我が国の成績推移/PISA

学力低下の証拠/ゆとり

学力低下の証拠/ゆとり- TIMSS調査とPISA調査の結果から

- 国際調査結果から見て

3 理数系高校生の学力- 得点分布のグラフ/14年度

- 学校平均の分布/14年度88校

- 平均成績の変化9校15題

終わりに澤田利夫先生のプロフィール

岩手県北上市出身。東京理科大学大学院修了後,国立教育研究所(現国立教育政策研究所)科学教育研究センター長,東京理科大学教授,同総合研究機構数学教育研究部門長等を経て,現東京理科大学総合教育機構理数教育研究センター客員教授。

1990年代から本格化したいわゆるゆとり教育に対し,文部科学省やIEA,OECD等の行う学力調査の結果の分析を通じ,一貫して児童の学力低下や学力の二極化につながるものとして警鐘を鳴らし続けた。

2008・09年の学習指導要領の改訂により,いわゆる脱ゆとり教育が実施されることとなって以降,引き続き数学力向上の重要性と教える側のスキル向上の必要性を指摘している。(Wikipediaより引用)