今年度の数学部会の見学研修会は,平成21年8月7日(金)に東邦大学習志野キャンパスにおいて実施され,県内の各高校から52名の先生方が参加されました。その内容の概略を報告します。

1 はじめに

今回の見学研修会では,東邦大学理学部・薬学部のご協力により,参加者は午前の部,午後の部それぞれ,大学の先生方による講義またはコンピューター実習から1講座ずつを受講しました。また当日は,理学部と薬学部の合同のオープンキャンパスも開催されており,その様子も見学することができました。

2 開会

松本裕育部会長による開会の挨拶に続いて,薬学部長の井上義雄先生,理学部長の大島範子先生から,それぞれの学部についての説明をしていただきました。東邦大学では,学生に対する教員の人数が多く,少人数制できめ細かな教育が行われていること。また,公開講座や理科教室,薬草園の見学会等を積極的に実施し,高校生以下の生徒の理科・数学ばなれを防ぐ努力をしているなどのお話がありました。

3 講義

午前の部

(1)セッション1A

「4次元を見る」

講師:東邦大学理学部教養科数学教室講師 野田 健夫 先生

この講座は,「Dimensions(次元)」のDVDを視聴しながら,途中その内容について野田先生に解説していただくという形式ですすめられました。「Dimensions」は,数学の啓蒙のためのビデオです。まず,2次元の世界からはじまります。地球上の点を2つの数字で表す方法(世界地図作成の方法)やステレオグラフ射影についての説明がありました。次に,3次元の図形を理解しようとする2次元生物の冒険が語られます。そして,数学者ルートヴィヒ・シュレフリによって4次元の図形が語られ,4次元の正多面体が紹介されますが,それらは24個,120個,600個もの面をもつという不思議な図形で,ここでは幾何学的な直感と想像力が必要になります。美しい映像とともに数学の豊かさやおもしろさに触れることができました。

(2)セッション1B

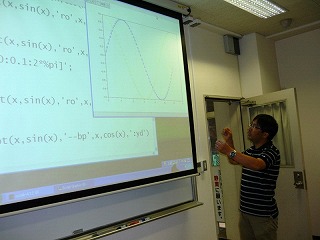

「数値計算ソフトScilabの使い方とKETpicの基本」

講師:千葉県立東葛飾高等学校教諭 大橋 真也 先生

Scilab(サイラボ)は,数値計算ソフトで,前半は,まず基本操作とヘルプの使い方 についての説明の後,基本的な計算を行いました。特殊な記号や関数がたくさんあり ましたが,どれも電卓的な関数で数値計算を目的としたものであることがわかりまし た。次に,ベクトル・行列の表し方と演算についての説明がありました。行列の積, ベクトルの内積はもちろん,行列式や固有値,さらには行列の対角化や固有ベクトル まで簡単なコマンドで計算できることに驚かされました。後半は,グラフの表し方に ついての講習が行われ,主に1つの画面に複数のグラフを描いたり,色分けして表示 したり,2次元のグラフの基本について演習しました。最後にアニメーションについ ての説明があり,少しだけ長いグラフィックスのプログラムに挑戦し,きれいな模様 を描いて実習を終えました。内容の充実したテキストが用意されていて,大変わかり やすい実習でした。

午後の部

(3)セッション2A

「統計力学におけるエントロピー」

講師:東邦大学理学部物理学科准教授 河原林 透 先生

この講座では,自然科学における確率論的記述をテーマとして「ボルツマンの関係 式」の説明からはじまり,エントロピーの性質や熱力学の法則についての説明があり ました。物理学において,法則の応用,理解のために数学は不可欠なものであること が実感できました。

「音声情報圧縮の方法と携帯電話の悪用」

講師:東邦大学理学部情報科学科教授 白木 善尚 先生

はじめに,音声加工技術のデモンストレーションということで,人の声がどの程度

コントロール可能であるか,実際に聞き比べてみました。次に,いろいろな音の波形, スペクトルについて説明がありました。また,音声情報圧縮の技術が携帯電話に利用 されていることから,音声の多様性表現に向けた研究や「オレオレ詐欺」防止の研究

もされているとのことです。

(4)セッション2B

「KETpicを用いた挿図教材作成法」

講師:東邦大学薬学部数学教室教授 高遠 節夫 先生

KETpic(ケトピック)とは,MapleやMathematicaなどの数式処理システム(CSA)や

Scilabなどの数値計算ソフトを用いて,TEX文書に挿入する図を作成するCASのマク ロパッケージです。TEXで教材を作りたい。でも図を入れるのは面倒だ。そのとき 有効なソフトがKETpicで,立体的な図やチャート図もきれいに作れるのが特徴です。 この演習では,y=sinxを例にとり,そのグラフをTEXのファイルに挿入しました。 途中の手順や準備がやや複雑で,とまどう先生方も見られましたが,出来上がる図は 正確できれいなものでした。実際に描かれた図を見て,修正したい点があれば,手軽 に修正することができます。その後,データの結合の応用として,サイクロイドを取 り上げ,描きました。無数の円とその円周上の点の軌跡が大変鮮やかでした。最後に 領域の斜線塗りについての説明がありました。平面上の領域の斜線塗りは,コマンド Hatchdataを用います。放物線と直線を例にして,いろいろな領域を図示することが できました。大変中味の濃い内容で,有意義な実習となりました。