平成26年度千葉県高等学校教育研究会数学部会総会・春季研究大会が,以下の開催要項にしたがって実施されました。

(参加人数:85名)

1 主催 千葉県高等学校教育研究会数学部会

2 後援 千葉県教育委員会

3 期日 平成26年6月17日(火)

4 会場 千葉県立柏中央高等学校

5 日程

| | 受付(弁当注文) | 09:00~ 9:40 |

| | 公開授業(2限) | 09:40~10:30 |

| | 総会 | 10:45~11:40 |

| | 連絡事項 | 11:40~11:50 |

| | 昼食 休憩 | 11:50~12:50 |

| | 研究発表 | 12:50~13:50 |

| | 講演 | 14:00~15:30 |

| | 研究協議 | 15:30~16:00 |

| | 閉会 | 16:00 |

6 内容

(1)総会

a 挨拶(部会長,教育委員会,会場校校長,会場校数学科主任)

b 議長選出

c 議事

ア 平成25年度事業報告

イ 平成25年度収支決算報告,監査報告

ウ 平成26年度事業計画案審議

エ 平成26年度予算案審議

オ 平成26年度地区委員選出及び部会長,会計監査の推薦・承認

カ その他の役員委嘱

キ その他

(2)研究発表

a 「平成26年度大学入試センター試験(数学)のアンケート調査結果について」

千葉県立沼南高等学校 加藤 純一 先生

千葉県立柏の葉高等学校 安田 学 先生

発表内容

ア アンケート結果(受験生)

・数学の受験型,志望学部,得点分布

・得意とする項目,苦手とする項目

・問題ごとの難易度,正答率

・全体を通して問題の程度,解答時間

・受験勉強の開始時期,ⅢCの履修状況

・数ⅠA,ⅡBの得点が共に80点以上の受験生の結果 等

イ アンケート結果(数学科主任)

・各問題の難易度,計算量,思考力等

・問題の量,出題領域のバランス

・選択問題による難易差 等

b「学び直しによる基礎学力の向上」

千葉県立千葉高等学校 伊藤 幸雄 先生

発表内容

・100ます計算

・学び直しの実施時期と対象クラスについて

・学び直しに対する意識アンケート

・算数・数学への意識アンケート

・実践Ⅰ-小数・分数計算の学び直し

・実践Ⅱ-割合計算の学び直し

・実践Ⅲ-SPI2対策プリントの学び直し

・生徒の意識アンケート

・生徒の声

・実践Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを通しての考察と課題

・おわりに

(3)講演

「高校生に数学研究を助言しています ―私自身も成長しました―」

学習院大学名誉教授 飯高 茂 先生

講演の概要

(講演前の飯高先生のことばより)きわめて最近のことであるが,高校生が自ら科学や数学研究を積極的に行うことがいくつかの公立校,私立校で試みられるようになった。これは驚くべき事象である。私は平成25年度から都内の私立高校に毎月曜日に日参して裏方として高校生に接し数学研究の助言指導をしている。その数学的な内容は,雑誌「現代数学」に「数学の研究を始めよう」というタイトルで毎月連載紹介している。

講演ではその助言の実際状況を詳しく紹介し,新しい数学教育の展開の例を提示したい。

・定年前の悪あがき

・都内のある私立高校・数学クラブ

・高校生の数学研究

・雑誌『現代数学』

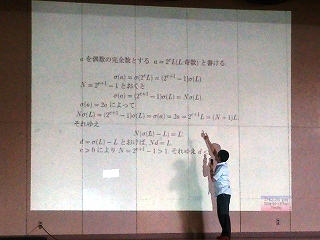

・完全数の一般化

・約数の和関数σ(a)

・オイラーは偶数完全数の形を決定・余関数

・σによる素数倍の特徴づけ

・a=2pの場合

・a=6pの場合

・大きな制約下で・エイリアンを探せ・s(a)=2の場合・p=2の場合

・課題研究

・オイラー関数

・オイラーの公式・乗法性・乗法性の証明

・aと互いに素な数の和

・オイラー陪関数

・2のべきの場合

・a=2pの場合

・3pの場合・4pの場合

・3のべきの場合

・計算例・3φ(a)=2a-2×34の解・3φ(a)=2a-2×35の解

・数学屋としての回顧

・我が師H先生・H先生の授業・講習会・究極の受験対策

・高校の頃・数学の仲間達・自主ゼミ・代数曲線の場合・代数曲面の場合

・変形と多種数

・小平次元の概念

・Wikipedia

飯高 茂 先生のプロフィール (Wikipediaより引用)

千葉県生まれ。1965年東京大学理学部数学科卒業。1967年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。1970年に博士論文「代数多様体のD-次元について」を東京大学に提出し理学博士の学位を取得。東京大学理学部助手/助教授を経て1985年から学習院大学理学部数学科教授。2012年名誉教授。

専門は代数幾何学。代数幾何学のリーダーとして世界的に知られる数学者である。フィールズ賞受賞者小平邦彦の正統な後継者の一人であり,代数多様体の研究で重要となる双有理変換に着目し,その性質を研究するために『小平次元』の理論を構築して,代数幾何学研究の1つのパラダイムを提唱し,研究を牽引してきた。

日本数学会弥永賞,日本学士院賞を受賞。日本数学会理事長,日本数学教育学会理事など多くの役職を歴任。